|

【ブ源の歩き方】

ブ源(「ブ」は という字で中国語では「ウ」と発音します)は江西省上饒市に位置する、多くの古鎮が集積していることで有名な県です。 という字で中国語では「ウ」と発音します)は江西省上饒市に位置する、多くの古鎮が集積していることで有名な県です。

最近では「中国で最も美しい郷村」とも呼ばれ、観光客が多く訪れるようになっています。

(但し「中国で最も美しい郷村」という称号は色々なメディアなどから乱発されており、ネットで調べた限りでも相当数がヒットします)

ブ源は地理的には安徽省・浙江省と江西省の省境近くにあり、古くは徽州に属していました。

ブ源に飛行機で直接行く方法は無く、最寄りの空港は景徳鎮空港と黄山空港で、何れからも高速道路で1時間半程度でブ源県に到着します。 ブ源に飛行機で直接行く方法は無く、最寄りの空港は景徳鎮空港と黄山空港で、何れからも高速道路で1時間半程度でブ源県に到着します。

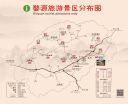

但し、ブ源の古鎮の多くは高速道路出口から田舎道を数十キロ進むことになりますので、更に1時間程度は移動時間を見ておく必要があります(ブ源の主要観光地は右画像を参照下さい。クリックすると拡大します)。夫々の観光地が分散している為、効率的に回られたい場合は車をチャーターすることをお勧めします。

最近では各村に宿泊施設もあり、場所によっては外国人も泊まることが出来ます。

以下に筆者が訪れた暁起村、篁嶺村、李坑村の3つの村をご紹介します。

【暁起村】 【暁起村】

暁起村は景徳鎮と黄山のほぼ真ん中、両都市を結ぶ高速道路の近くにあります。筆者が訪れた際には高速道路の最寄出口が工事中だったのですが、この出口が使えれば非常に便利な場所にある古鎮です。

村の入口には右写真のような最近作ったばかりと思われる門があり、その奥が下暁起村となっています。

門をくぐって中に入りますと、石造りの非常に立派な明清代建築が多数残っています。修復作業も必要最低限にとどめられており、非常に原型をよく残しており見応えがあります。 門をくぐって中に入りますと、石造りの非常に立派な明清代建築が多数残っています。修復作業も必要最低限にとどめられており、非常に原型をよく残しており見応えがあります。

左写真は入口を入ってすぐの場所にある礼講堂という清代のお茶商人が建築したものです。

写真では判らないですが門の上の彫刻が非常に精緻な造りになっています。

村の中は狭い路地が入り組んで配置されており、右写真のような味わい深い雰囲気がまだまだ多数残っています。

一部にはお土産物屋などもありますが、観光地化の雰囲気は筆者が訪れた2014年時点ではまだそれほど感じられませんでした。

恐らく大半の観光客は下暁起村を見学して立ち去ってしまうものと思いますが、暁起村の本当の魅力は実は更にこの奥にあります。

下暁起村の奥を抜けて更に先に進むと、農道沿いに大きな畑が見えてきます。 下暁起村の奥を抜けて更に先に進むと、農道沿いに大きな畑が見えてきます。

この畑では、初春は菜の花、晩秋は菊が満開となり、一面黄色の美しい景色を見ることが出来ます(左写真。クリックすると拡大します)。

筆者が訪れたのは11月中旬で、ちょうど菊が満開の時期でした。

尚、農道は石畳になっていますが、現地の案内板によれば明清代から残る古道だそうです。

古道を更に先に進むと上暁起村が見えてきます。

上暁起村は、下暁起村より規模も小さく古建築も少ないのですが、一方で多くの古建築は改修の手が加えられておらず、お土産物屋も無い、本当の古い村がそのまま保存されています(飽く迄も2014年時点)。

右写真は上暁起村の観光地図(クリックすると拡大します)ですが、非常に小規模乍らも真ん中に川が流れる風情ある村です。

左写真は地元出身で科挙に合格し、官僚となった人の家です。 左写真は地元出身で科挙に合格し、官僚となった人の家です。

中に入ると全く観光地化されておらず、今でもその末裔と思われる方がごく普通に生活している様子を見ることが出来ます。

右写真もそうした古建築の中の様子です。 右写真もそうした古建築の中の様子です。

年配の男性が竹を割って細い竹紐を作っているところでした。

どうもそれを使ってこれから竹細工を編むようでしたが、これも観光向けのパフォーマンスでは無く、ごく普通の生計を立てる為の作業として行われていました。

上暁起村は菊花茶の産地として有名とのことで、中国でも有名なお茶の先生である陳文華先生(1935年〜2014年)が頻繁にこの地を訪れてお茶文化の保存と伝播活動をされておられたことから、簡単な記念館とお茶博物館が建てられています(左写真)。 上暁起村は菊花茶の産地として有名とのことで、中国でも有名なお茶の先生である陳文華先生(1935年〜2014年)が頻繁にこの地を訪れてお茶文化の保存と伝播活動をされておられたことから、簡単な記念館とお茶博物館が建てられています(左写真)。

陳先生は残念乍ら筆者が訪れた年に逝去されてしまいましたが、奥様もまだ村を訪れており、村でも先生を記念して石像を立てる準備をしていました。

筆者はこの村に1泊しましたが、村から見る古鎮と星空は、都会では絶対に見られない素晴らしい景色でした(クリックすると拡大します)。 筆者はこの村に1泊しましたが、村から見る古鎮と星空は、都会では絶対に見られない素晴らしい景色でした(クリックすると拡大します)。

<菊花茶の作り方>

上暁起村の外れには菊花茶工場があり、村の人にお願いすれば見学することが出来ます。

以下に菊花茶の作り方をご紹介します。

|

1.菊花摘み

先ずは(当たり前ですが)菊の花を摘みます。

村人にお願いすれば観光客でも菊花摘みの体験をすることが出来ます。

村の人によれば、菊の花びらの軸の部分が緑色なのはまだ咲いたばかりなので、緑の軸が見えなくなったものを摘んで下さい、とのことでした。

この菊畑から見る景色は一面真っ黄色で絶景です。 |

|

2.選別

摘んだ花は工場に運ばれて、先ずは品質別に選別されます。

工場の方に聞いたところ、上暁起村では3種類に選別しているとのことです。

ここでは先ずは上等品と一般品に選別されており、上等品はテーブルの上にあるザルに、それ以外は(写真では見えませんが)作業員の足下にある小さなカゴに分別されていきます。

菊花畑から次々にテーブルに菊の花が積み上げられ、見ているとやってもやっても終わらない印象です。なので音楽を聴きながらやっている人も少なくありませんでした。

|

|

3.乾燥準備

菊花茶を乾燥させる為、台の上に平たく菊の花を並べていきます。

かなり地味な作業で、分別された等級別に、ひたすら大きな網の上に菊の花を並べる作業をしています。

まんべん無く綺麗に乾燥させるように、並べ方も非常に綺麗で、それだけでも芸術品のようです。

|

|

4.乾燥

工場では菊の花を乾燥させる釜がたくさん並んでいました。

上の過程で網に並べられた菊の花が、窯の中に入れて乾燥させます。乾燥させるための温度は50度〜100度くらいのようです。

この工場では女子高校生が研修の一環で作業に従事しているのですが、この乾燥工程だけは肉体労働の為か、年配の男性が担当していました。 |

|

5.パッキング

最後がパッキングです。

この工場では上等品とされた花を更に一等品と二等品に分別し、花の大きさの透明なケースに、一等品は1個、二等品は2個入れていきます。

三等品は一定重量が袋詰めにパッキングされていました。

|

|

6.飲む!

以上の過程を経て漸く菊花茶を楽しむことが出来ます。

大きな湯呑ではなくガラスコップに入れた方が、菊の花が丸く開く様子が見られてお勧めです。

尚、村にあった注意書きによれば、水道水で飲むと消毒等の成分が菊の花の色を悪くしてしまう場合がある為、ミネラルウォーターで飲むことをお勧めします、とのことでした。

|

| <おまけ> |

|

|

この村では、工場による大量生産のみではなく、菊花畑を持っている農家が自宅でも菊花茶づくりをしていました。

農家の場合は、近所の年配の方々を集めて庭先で作業しています。

写真の方は地元の年配女性でしたが、工場では2のプロセスに分けていた選別と網の上へ並べる作業を纏めて手際よくやっていました。 |

|

菊花茶造りをする農家には、自宅に小型の乾燥機があります。

拝見した農家にも家の裏に立派な乾燥機が2台ありました。

乾燥機の燃料は自然の薪です。 |

|

最後がパッキングです。

農家でも印刷された袋が用意されており、この袋に乾燥した菊花茶を入れていきます。

これが意外に微妙なバランスが必要で、内容量に記載されている分量を重さを量っていれようとすると多すぎて入りません。

然しギュウギュウ詰めにしてしまっては、乾燥させた菊花が押しつぶされてしまうので注意が必要です。 |

|

|

【篁嶺村】 【篁嶺村】

篁嶺村は、このページのトップ写真にしているような、カラフルな野外干しで一躍有名になった古鎮です。

山中にある為、山すそで車を降りてロープウェイで山頂へ上り、そこから徒歩で村へ向かうのですが、筆者が訪れた際にはロープウェイが補修中でマイクロバスで山頂へと向かいました。

この村は毎年秋になると、菊、唐辛子、カボチャ、その他諸々の野菜や木の実を大きなザルの上に並べ、家屋からせりだした棒の上に出して天日干しする風習があり、その様子が非常に美しい景色を醸し出しています。

また村の近くには大きな渓谷に段々畑が広がっており、季節によっては一面の花や唐辛子がある光景を見ることが出来るそうです。

然し非常に残念なことに、完全に観光地化されてしまったことから、元々この村に住んでいた住民は近くの新しい居住地に転居し、この村は現在、観光地用の無人村となっています。

従って、この素晴らしい景色が見たい方は是非とも訪れて頂きたい場所ですが、本当の農民の暮らしぶりも含めて見学したい、という方にとっては、やや期待外れに終わるかもしれません。

また、筆者はこの村に新しくオープンしたホテルに宿泊しましたが、見た目は古鎮建築、然し中は立派なホテル並、村にはバーなどもオープンしており、村それ自体も急速に変化しつつあります。

開発に携わっている方によれば、まだまだ娯楽施設を増やしていくそうで、恐らく数年後には映画村のような古鎮が出来上がっているものと思います。

とはいえ、このカラフルな風景は圧巻ですので、幾つか写真を掲載しておきます。

尚、近くには国家5A級の観光地となっている江湾という村もあります。

唐代から続く歴史ある村だそうですが、行ったことがある方によれば可也観光地化・近代化されているそうなので、筆者は立ち寄りませんでした。そのような状況にも関わらず国家5A級が取得出来たのは、江沢民元国家主席の祖先の地だからだとも言われています(ネットで調べたところでは江沢民元国家主席の祖先の地であることは事実のようで、2001年に訪問されたそうです。もしかするとそれがきっかけとなって逆に近代化と観光地化が進んでしまったのかもしれません)。

【李坑村】 【李坑村】

李坑村も高速道路の近くに位置しており、ブ源インター出口から15分ほどで到着します。篁嶺村からは車で1時間、暁起村からは30分程度です。 李坑村も高速道路の近くに位置しており、ブ源インター出口から15分ほどで到着します。篁嶺村からは車で1時間、暁起村からは30分程度です。

李姓の人たちが主に居住していたことからこの名前となったそうです。

入口から村までは距離があるので、ゲートを入ったところで電動カート(右写真、有料)に乗ることをお勧めします。

村はゆっくり回って1時間もあれば十分ですが、古い建築が多く残っており、特に村の奥の方には昔ながらの生活をそのまま維持している家を見ることが出来ますので(右写真)、どちらかというと裏通りをゆっくりと歩いてみたい村です。 村はゆっくり回って1時間もあれば十分ですが、古い建築が多く残っており、特に村の奥の方には昔ながらの生活をそのまま維持している家を見ることが出来ますので(右写真)、どちらかというと裏通りをゆっくりと歩いてみたい村です。

また村の一番奥から小さな裏山に登ると村全体を上から見下ろすことが出来ますので(左下写真)、お時間のある方は是非とも登ってみて下さい。

ブ源ではその地の特産を「紅白緑黒の四宝」と呼んでいます。夫々、紅鯉、白梨、緑茶、黒硯を意味しており、村にはこれらを販売するお店が複数ありました。 ブ源ではその地の特産を「紅白緑黒の四宝」と呼んでいます。夫々、紅鯉、白梨、緑茶、黒硯を意味しており、村にはこれらを販売するお店が複数ありました。

紅鯉が名物ということで食してみましたが、そもそも村の中を流れるやや綺麗とは言い難い川で飼っていたようなので、衛生面は不安が無くもありません。

ここで飲んだ米酒は発砲ドブロクのような美味でした。

大変残念なのは、右上の電動カートの写真や左の裏山から見た写真をよく見るとお判り頂けるかと思いますが、村のすぐ横に高架が出来てしまったことです。こういう風情ある村の景観を壊す建築物は近くに作らないで欲しい、と思います。

(2014年11月)

|