|

【重慶の地名の由来】 【重慶の地名の由来】

中国語は一部の例外を除き単音字(発音が一つだけの字)ですが、重慶の「重」の字は多音字(2つ以上の発音がある字)で、「重い」を意味する場合は「zhong(ジョン、四声)」、「重なる」を意味する場合は「chong(チョン、二声)」と発音します。

「重慶」は、中国語では「Chongqing(チョンチン)」と発音しますので、重慶の「重」の字は「重なる」の方を意味しています(尚、全くの余談ですが、日本語では「重い」の場合は「ジュウ」(例:重量・体重)、「重なる」の場合は「チョウ」(例:重複、)と発音することが多いので(例外はあります)、「重慶」は本来的には「ジュウケイ」ではなく「チョウケイ」と読むのが正しいのではないか、と個人的には感じます)。

つまり「重慶」とは、「慶びが重なる」という意味です。

では一体どういう「慶び」が重なったのでしょうか。

今を遡ること1000年近く前の南宋の頃、宋孝宗淳熙16年(西暦1189年)の旧暦正月、南宋皇帝の弟、趙淳が当時の重慶周辺である「恭州」の王に任命されました。ところが 同じ年に南宋皇帝が崩御したことから趙淳はすぐにその後、南宋皇帝に即位することとなりました。

1年のうちに王に任じられ、更に皇帝に即位するという2度の慶事があったことから、南宋皇帝となった趙淳が「恭州」を、「慶びが重なった」という意味で「重慶」に改名したのが地名の始まりです。

尚、この故事は中国語では「双重喜慶」と言いますので、重慶の方には「双慶」と言う大抵は通じると思います。 尚、この故事は中国語では「双重喜慶」と言いますので、重慶の方には「双慶」と言う大抵は通じると思います。

左画像は2005年より使用されている重慶市のシンボル・ロゴです。

このロゴは「人々重慶」といい、重慶市地名の由来である「二重の慶び」をテーマとして、2名の人を「慶」の字(中国語簡体字ではマダレの中に大)で表しています。

【巴の地名の由来】

古代中国中西部には、「巴蜀」と呼ばれるように、現在の重慶周辺を中心とする「巴」と、成都周辺を中心とする「蜀」という2つの王朝が存在していました。 古代中国中西部には、「巴蜀」と呼ばれるように、現在の重慶周辺を中心とする「巴」と、成都周辺を中心とする「蜀」という2つの王朝が存在していました。

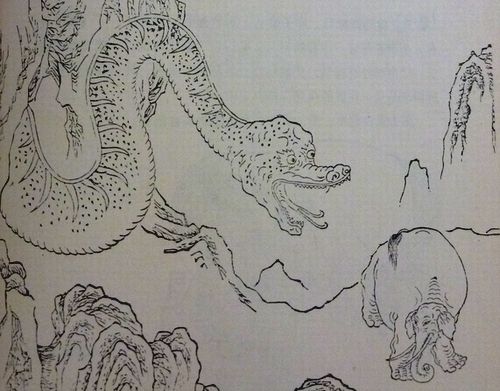

そもそも「巴」とは、『設文解字』によれば、虫と蛇を象った象形文字という説がありますが、『山海経』には「巴蛇」という妖怪が登場しますので、どちらかというと蛇を象った文字とするのが主流のようです。

右画像は『古本山海系経図説』に掲載されていた「巴蛇」ですが、この蛇は象を食べると言われています。

この蛇を表す「巴」がこの地の国名になった理由ですが、主に

(1)長江と嘉陵江のぶつかる様子が巴の字に見える為

(2)この周辺の長江は蛇のように激しく蛇行している為

という2説が有力のようですが、何れも明確な論拠がある訳ではなく、真実は現状不明です。

【渝の地名の由来】 【渝の地名の由来】

重慶市内には長江と嘉陵江という2本の大きな川が流れています。

このうち、嘉陵江をかつては「渝水」と呼んでいたことから、重慶の略称を「渝(yu、二声)と呼ぶようになったそうです。

重慶一帯は隋代から、ごく一部の時期を除き「渝州」と呼ばれたことから、現在でも重慶市の略称として「渝」が使われています。

尚、「渝」という漢字はこの重慶の地名以外では殆ど使いませんが、辞書には他に一般動詞として「変わる」の意味が出ていました。

中国では車のナンバープレートの1文字目にその土地の略称を使うのが通例ですが、重慶では車のナンバーに「渝」が使われています。

【重慶の歴史】

現在の重慶市周辺は古来から長江という大河があったこともあり、旧石器時代から人類が居住していたことが判っており、研究によれば周辺には少なくとも8つの部族がこの地で生活をしていたとのことです。

歴史にこのエリアが登場するのも極めて古く、商(殷)の時代には既に重慶周辺は長江と嘉陵江が交わる交通の要衝として栄えており、その中からこのエリアを統一したのが「巴」でした。

「巴」を作った巴族は、各種遺跡・遺物・資料から、言語・文化・習俗、全ての観点から、中原を支配していた民族とは明らかに別系統であるようです。

上写真の左は巴人博物館奥の公園に設置されていた銅像、右は歌楽山頂にある巴文化彫塑長廊に設置されていた石像です。

何れもレプリカではありますが、中原文化ではなく、寧ろ四川省に栄えた三星堆遺跡に近いものを感じます。

歴史書に刻まれている重慶の歴史概要は以下の通りです。

| 王朝 |

中国歴 |

西暦 |

重慶史 |

| 夏 |

- |

- |

夏王朝始祖の禹が塗山の娘を娶る(注:この塗山が重慶市の塗山かどうかは諸説あり) |

| 春秋戦国 |

- |

(不明) |

巴国が重慶市周辺を統治 |

| - |

紀元前

316年 |

巴国が秦により滅亡。 |

| 秦 |

始皇帝

26年 |

紀元前

221年 |

全国を統一した秦が全国に36の郡を設置、うち重慶市エリアには巴郡を設置。 |

| 漢 |

永興

2年 |

154年 |

巴郡の太守が巴郡の分割を中央政府に進言も却下 |

興平

元年 |

194年 |

巴郡を、巴郡、永寧郡、固陵郡に分割。 |

建安

6年 |

201年 |

巴郡を巴西、永寧郡を巴郡、固陵郡を巴東郡に改名。 |

| 隋 |

開皇

元年 |

581年 |

嘉陵江(渝水)に面している為、渝州と改名。 |

大業

3年 |

607年 |

煬帝が再び名称を巴郡に改名。 |

| 唐 |

貞観

元年 |

627年 |

唐代に入り再び渝州に改名。 |

| 北宋 |

崇寧

元年 |

1102年 |

恭州に改名。 |

| 南宋 |

淳熙

16年 |

1189年 |

南宋皇帝孝宗が即位した際、皇太子が最初恭王に封ぜられ、更に同じ年に光宗として即位したことを記念して、「慶びが重なった」という意味の重慶に改名。以降、一貫して重慶の地名が定着。 |

嘉熙

3年 |

1239年 |

蒙古軍が重慶を攻めるもこれを撃退。 |

祥興

元年 |

1278年 |

蒙古軍の攻撃により重慶落城。 |

| 元 |

至正

23年 |

1363年 |

元末に農民一揆の首領である明玉珍が「大夏国」を建て、重慶を都に定める。 |

| 明 |

- |

- |

明代に四川布政使司管轄の重慶府となる。 |

天啓

元年 |

1621年 |

永寧宣撫使奢崇明が重慶で反乱を起こし大梁王と名乗る。 |

崇禎

17年 |

1644年 |

李自成の軍により重慶が攻略される。 |

| 清 |

- |

- |

清代に四川省重慶府となる。 |

| 中華民国 |

中華民国

年 |

1929年 |

正式に重慶市となる。初代市長に潘文華が就任。 |

中華民国

年 |

1935年 |

国民党政府が重慶市を直轄市に制定する。 |

中華民国

年 |

1937年 |

抗日戦争が激化する中、国民党政府が重慶市を戦時臨時首都と定める。 |

中華民国

年 |

1940年 |

国民党政府が重慶を正式に副首都に定める。 |

中華人民

共和国 |

- |

1949年 |

11月30日に重慶が解放され、中華人民共和国の直轄市となる。 |

| - |

1954年 |

四川省に編入される。 |

| - |

1983年 |

中国内最初の省級経済管理権限を有する計画単列市となる。 |

| - |

1997年 |

3月14日の全国人民代表大会にて直轄市とする議案が可決され、同年6月18日、北京・天津・上海に次ぐ4番目で、中国中西部唯一の直轄市となる。 |

【参考文献】

『成都・重慶物語』、筧文生、集英社、1987年。

『重慶往事』、陳中東・王海文、花城出版社、2010年。

『老城門』、唐冶澤・馮慶豪編著、重慶出版社、2007年。

『重慶玩全指南 2012-2013最新版』、陳文・陳池春・陳健・盧海亜、中国旅遊出版社、2012年。

『紅岩(上・下)』、羅広斌・楊益言、三好一訳、講談社、1978年。

『三峡ダム』、戴晴、鷲見一夫・胡偉停訳、築地書館、1996年。

『古本山海系経図説』、馬昌儀、山東画報出版社、2001年。

『重慶爆撃とは何だったのか』、戦争と空爆問題研究会、高文研、2009年。

(2013年5月)

|